『如時』 As Time

時間是萬物的尺度

Time is the measure of all things

文|黃建樺(國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士)

時間最重要。時間是詮釋音樂作品的關鍵,沒有我就不能開始,我會開始計時。我的左手定住,但我的右手就像秒針,開始計時,讓時間往前走,但有時候我的右手會停止擺動,那就代表時間暫停。大家都會以為我只是同步對樂團做出回應,決定在哪一刻重新開始演奏,或是完全把時間拋在腦後。事實是我從一開始,就完全掌控時間,以及你我何時會一起抵達目的地。

― 陶德.菲爾德(Todd Field),《塔爾》。

第一次站在埃里克.普瓦特凡(Éric Poitevin)的作品面前,眼前的畫面不禁令人想起電影《塔爾》(TÁR)開場有著這麼一段對於「時間」的描述,這是主角莉迪亞(Lydia Tár)接受The New Yorker雜誌採訪作家亞當(Adam Gopnik)訪談時的對話,這段對話提點著可能存在著某些路徑得以認識他的作品。將攝影行為對應至指揮,在那按下快門的瞬間,一個核心問題隨之浮現:藝術家究竟在追求什麼樣的景象?

關於肉眼

直覺地,面對普瓦特凡所呈現的單株花草,讓我們回到了觀看的純粹。必須承認,這在數位時代並不是一件容易的事。這些作品自然令人回想起攝影史上重要的〈蕨類〉[1]系列,它給了當時人們兩點啟示:首先,在肉眼可見的表象之下,攝影能揭示遠超越既有知識體系的細節;其次,它指出了圖像內部細緻而無窮盡的層次。自此,人們開始鑽牛角尖地去逼近影像,而愈加深入數位時代,才更清晰地暴露出另一種現實──細節往往被網格化的像素色點所取代,使探尋與感受在高度技術化的觀看中逐漸被稀釋。

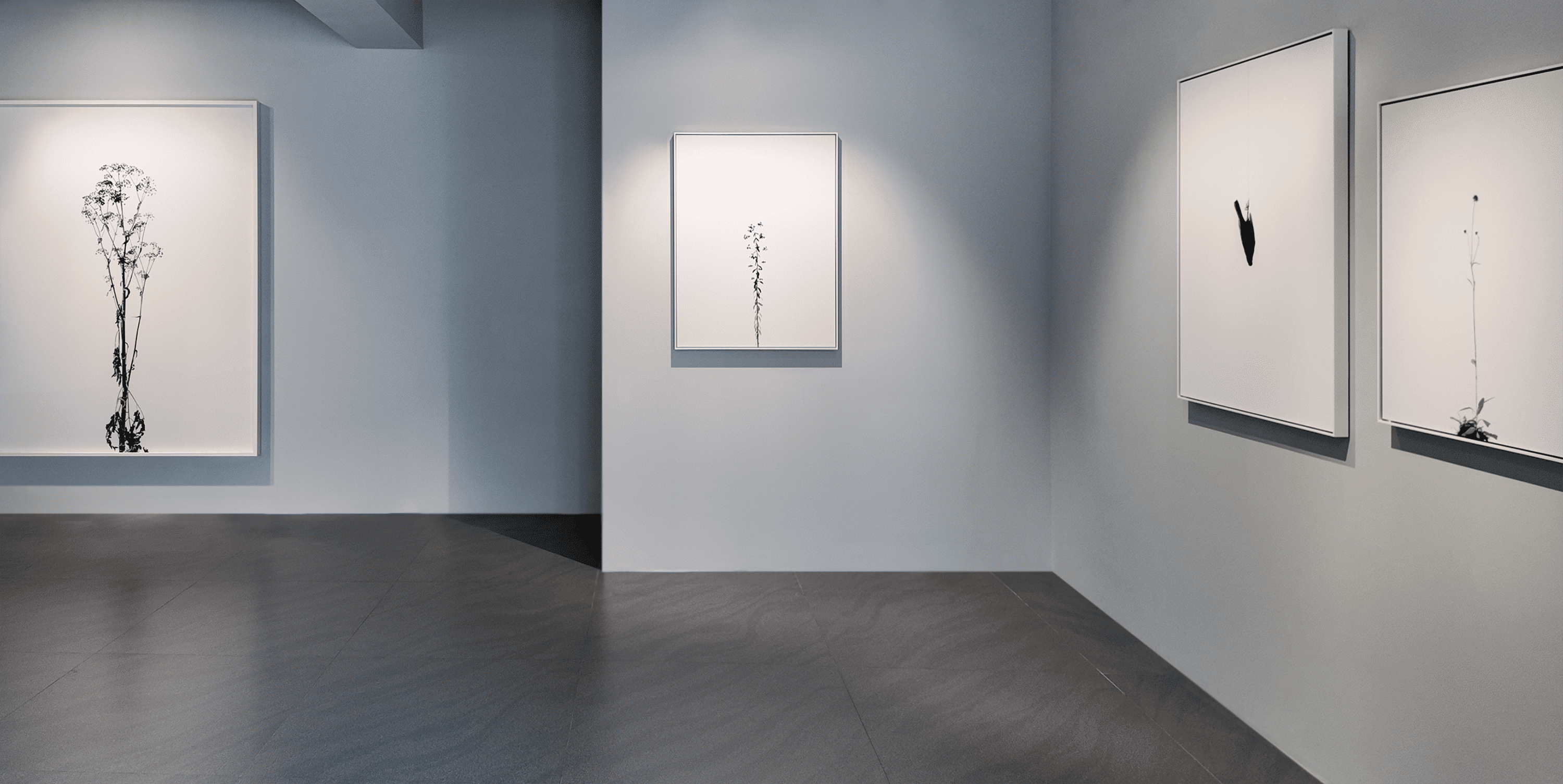

然而,在普瓦特凡的大片幅視野與白色遠景的工作室空間中,光線與花草形體自然揉合,景深距離牽引出空氣流動的間隙,植物的生長恰如其分地調和了畫面中的留白。這「留白」並非空無,而是一種具有厚度的靜默,它不指向任何具象場域,卻為這些生命開啟了一個寬闊而安穩的呼吸空間。其中的「光」也不以照亮為目的,而是輕緩地「托起」植物,於此成為一種內斂的顯影力量,使其既被呈現,又保持本體的謙遜。

無題 Untitled|藝術微噴 Giclee|128 × 100 cm. (Image) 130 × 102 × 4 cm. (Frame)|2017|共5版 (Ed.5)。無題 Untitled|藝術微噴 Giclee|110 × 88 cm. (Image) 112 × 90 × 4 cm. (Frame)|2018|共5版 (Ed.5)。無題 Untitled|藝術微噴 Giclee|110 × 88 cm. (Image) 112 × 90 × 4 cm. (Frame)|2014|共5版 (Ed.5)。

在這樣的語境下,畫面顯現出介於標本與靜物之間的調性,同時帶著某種近似繪畫性的凝定,它們宛如被置放於近乎無重力的場域之中,而正是這種空氣感的滲入,使每一株花草呈顯出清新而澄明的質地。同時,視覺的焦距亦帶出某種觀看的節奏,使觀看不再逼近物件,而是在適切距離中展開。於是,人們彷彿得以回到某個古典而美好的時代觀看事物,專注且純粹。

關於復活

長久以來,許多攝影主體與被攝客體的關係討論,常提及被機具所制約或陷入既有的慣性語境。布西亞(Jean Baudrillard)曾提出一個耐人尋味的觀點[2],去思考主體或許只是客體表達自身的協助工具,其作用如同光、鏡片或快門一般。這樣的想法無疑重新調整了主客體在攝影過程中的權力分配,突顯客體的主動意志,削弱主體的控制地位。客體因此不再僅是主體欲望的投射,而能反向召喚並形塑觀看,甚至具有啟發主體的力量。此一觀點對攝影史而言,既是對「主體掌控」信念的反動,也開啟了以客體為核心的觀看可能。然而,對於這樣的想法並不難理解,有過拍攝經驗的人大多都能體會,許多令人動容的瞬間都是無法預先設定的意外。

普瓦特凡在與韋爾涅(Jean-Charles Vergne)的訪談中,曾提到自身有一次奇特且記憶深刻的經驗:「當我準備拍攝這些懸掛的鳥,萬事俱備後,第一件事便是解凍先前保存的一隻鳥──那隻等待著的倉鴞。看著它慢慢從一個僵硬的、無生氣的冰塊,變回一具柔軟的身體,逐漸恢復肌肉、關節,這個過程深深令我著迷。在那幾個小時裡,我幾乎以為自己正見證一場復活…。」[3] 可以理解在那個當下,倉鴞因為物理性的解凍回溫,羽毛細微鬆弛舒展、顫息震動,看起來就像是重新甦醒,好像身體記起了原有的線條與姿態,彷彿在召喚拍攝者。而這所謂的「復活」(résurrection),既不是原來的生,也不是終點的死,而是從死迴返至生的過程。普瓦特凡試圖捕捉的,正是這種違反傳統攝影本體論的瞬間。他希望影像中的動物依舊保有某種柔軟的氣息,而其關鍵,便是眼睛與口鼻仍帶有濕潤與光澤。他說:「這是一種幻覺,一個中介的片刻,而這正是我所想拍攝的。」[4]

無題 Untitled|藝術微噴 Giclee|110 × 88 cm. (Image) 112 × 90 × 4 cm. (Frame)|2012|共5版 (Ed.5)。無題 Untitled|藝術微噴 Giclee|80 × 63 cm. (Image) 82 × 65 × 4 cm. (Frame)|2015|共5版 (Ed.5)。

關於平衡

普瓦特凡的森林影像,採自然光,沒有明確的人物、動物對象,也沒有戲劇性的事件,取而代之的是霧氣、濕潤的苔蘚、枝葉間的光斑與陰影。如果說這樣的景象有個punctum,一個引人好奇的意外(that accident which pricks me)[5],或許就是在這極為平凡的細節中,以點成面地生成了一種「穿透」──某種突如其來的感性閃現,使知覺在偶然中被刺穿。這樣的森林不追求宏觀壯麗,而是在光線灑落的微瞬之間凝聚出一種內在秩序,畫面或許紛亂蕪雜,卻始終維持著微妙而穩定的張力。這正是punctum的延伸,那一瞬間的刺痛不過度,反而被攝影師的沉著自適所中和,造就出一種介於冷靜與感動之間的平衡。

於是,在這樣的影像氛圍中,觀者得以進入這樣的森林,得以「詩意地棲居」(poetically man dwell)[6]。這裡的「詩意」並非浪漫主義式的情感渲染,而是一種讓存在自我顯現的開放姿態。普瓦特凡在森林中長時間的漫步與等待拍攝,正是這種「讓事物自顯」的實踐。他無意以攝影主導自然,而是在光線、濕度、歷史、記憶與時間的變化中與森林共處。這種共處是一種平衡的居住,在其中,攝影師既非疏離的觀察者,也非沉溺的感傷者,而是以「聆聽存在」的姿態,讓世界以自身的節奏出現。於此,森林不僅是自然的再現,亦成為一種觀看的場域。

正是這樣的理解,「平衡」於此不僅是視覺構圖的穩定,更逐漸轉化為存在的態度──一種在觀看與被觀看之間保持開放與自律的方式。Punctum著重穿透力道,dwelling則強調持續的停留,而普瓦特凡的攝影恰好位於二者之間。森林影像同時承載感動的閃現與靜默的延續,引導人們在圖像中學習調和感知與思考,並在寂靜中重新感受存在的重量。於此,觀者在其中既不被情感淹沒,也無法完全抽離,而是在感性與理性之間找到呼吸的節奏,重新學會如何「居住於影像之中」。

展場播放的影片中,有一幕讓人印象深刻:普瓦特凡拍攝時緊盯取景螢幕,身體隨之明顯扭動調整,甚至一度左傾、以幾近九十度的角度彎著脖子,以一種不自然、略帶詭異卻又極度迷人的姿態注視著畫面。這姿勢似乎並非單純為了構圖,更像是他企圖讓自己的身體,與時間,與世界的角度錯位,讓觀看的視點在一瞬之間被重新校準。

正是從這彎折的身體,一條貫穿花草、動物與森林的軸線隱約浮現──它們看似分散,卻都指向同一個核心:凝定、生命與平衡。在普瓦特凡的攝影裡,時間不是背景條件,而是創作本體。植物的純粹、生命的中介、林木交織的脈動,都像是被攝影暫緩、拉長,再輕輕放置,這使我們意識到,一切現象從來不是靜止,而是時間的不同形態。於是,透過那個彎折的身體,我們看見攝影的原初提問,那是攝影師在調整自身來回應事物的節奏,在時間流動中把自己「放進世界」的方式。

埃里克.普瓦特凡的攝影之所以動人,不在於它提供何種壯麗或驚奇,而在於重新調整了觀看與世界的關係,使觀者在影像的靜謐中重新學會停留、感受、思考與呼吸。面對作品,其所接觸的不僅僅是被拍攝的事物,而是它們在時間中的樣態。同時,這些影像也從來不只是平面的呈現:植物具有近似繪畫性的凝滯氛圍,鳥、鹿、顱骨的身體語彙則在拉伸、懸掛與置放之間形成雕塑般的佈局,而森林則以線條的延展與細節的呼吸引導視線深入畫面。這種跨越繪畫、雕塑與攝影邊界的模糊性,使萬物都以自身的姿態被時間測量,而攝影僅是捕捉這些測量的方式。《塔爾》所言的「掌控時間」在此獲得另一種詮釋:時間不是被凝固,也不是被主導,而是被溫柔地引導,讓人們一步步抵達影像真正的目的地──一種能與時間同行的姿態,在其中重新校準呼吸、調整節奏,並再次認識世界。

無題 Untitled|藝術微噴 Giclee|48 × 60 cm. (Image) 50 × 62 × 4 cm. (Frame)|2010|共5版 (Ed.5)。無題 Untitled|藝術微噴 Giclee|110 × 88 cm. (Image) 112 × 90 × 4 cm. (Frame)|2014|共5版 (Ed.5)。

[1] Blossfeldt, Karl. Urformen der Kunst (Art Forms in the Plant World). 1935. illustrate rated book, containing 96 photogravures. 318x248mm.

[2] 您以為是因為您有樂趣才會去拍攝某個場景(scène) - 事實上,是場景本身想要被拍攝。您只是在它成為場景(sa mise en scène)的過程中,扮演一個臨時演員的腳色。主體只是事物反諷地出現的一個代理作用者。林志明 著,《複多與張力:論攝影史與攝影肖像》。台北市:田園城市文化,2013。216頁。

[3] Mayeur, Catherine, and Jean-Charles Vergne. Eric Poitevin: Photographies, 1981–2014. Paris: Toluca, 2014. p.9.

[4] C’est une sorte d’illusion, d'entre-deux, que je souhaitais photographier.

[5] Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. Translated by Richard Howard. New York: Hill and Wang, 1981. p. 27.

[6] Heidegger, Martin. “Building, Dwelling, Thinking.” Poetry, Language, Thought. Translated by Albert Hofstadter, Harper & Row, 1971. p. 227.